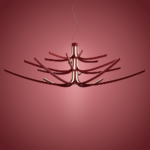

Mattia Cimadoro e Giuseppe Mauro guidano ora Dordoni Studio, la loro prima sfida in questa nuova fase è stata, nel campo dell’illuminazione, la progettazione di Etoile: un progetto in cui rivivono la leggerezza eterea e la sobria ma decisa eleganza che hanno sempre caratterizzato le creazioni del maestro, unite a una luce d’atmosfera discreta e sofisticata.

Vi eravate mai cimentati nella progettazione di uno chandelier?

«Mai. E un po’ di timore c’era nell’affrontare una sfida del genere, perché lo chandelier non è un tema semplice. Una lampada da tavolo può avere una presenza più discreta e circoscritta, mentre uno chandelier è quasi sempre il protagonista dello spazio. La sfida era grande, ma proprio per questo anche stimolante».

Come l’avete affrontata?

«Abbiamo scelto di proseguire il percorso intrapreso con Foscarini negli ultimi anni, con lampade come Fleur e Chapeau, lavorando sulla trasparenza e sulla leggerezza ed eliminando il superfluo. La nostra prima sfida è stata capire se fosse possibile trasferire quelle intuizioni su una lampada così importante.

Noi cerchiamo sempre di portare avanti un pensiero, una visione della luce e del design nel solco degli insegnamenti di Rodolfo. Non potevamo che partire da lì e cercare di ottenere uno chandelier etereo, una presenza che galleggia nello spazio e diffonde la luce con morbidezza, dal carattere discreto e trasversale».

Come è nata ETOILE?

«Siamo partiti dal classico lampadario muranese, in cui il vetro è l’elemento decorativo principale e la struttura si organizza a raggiera attorno a uno stelo.

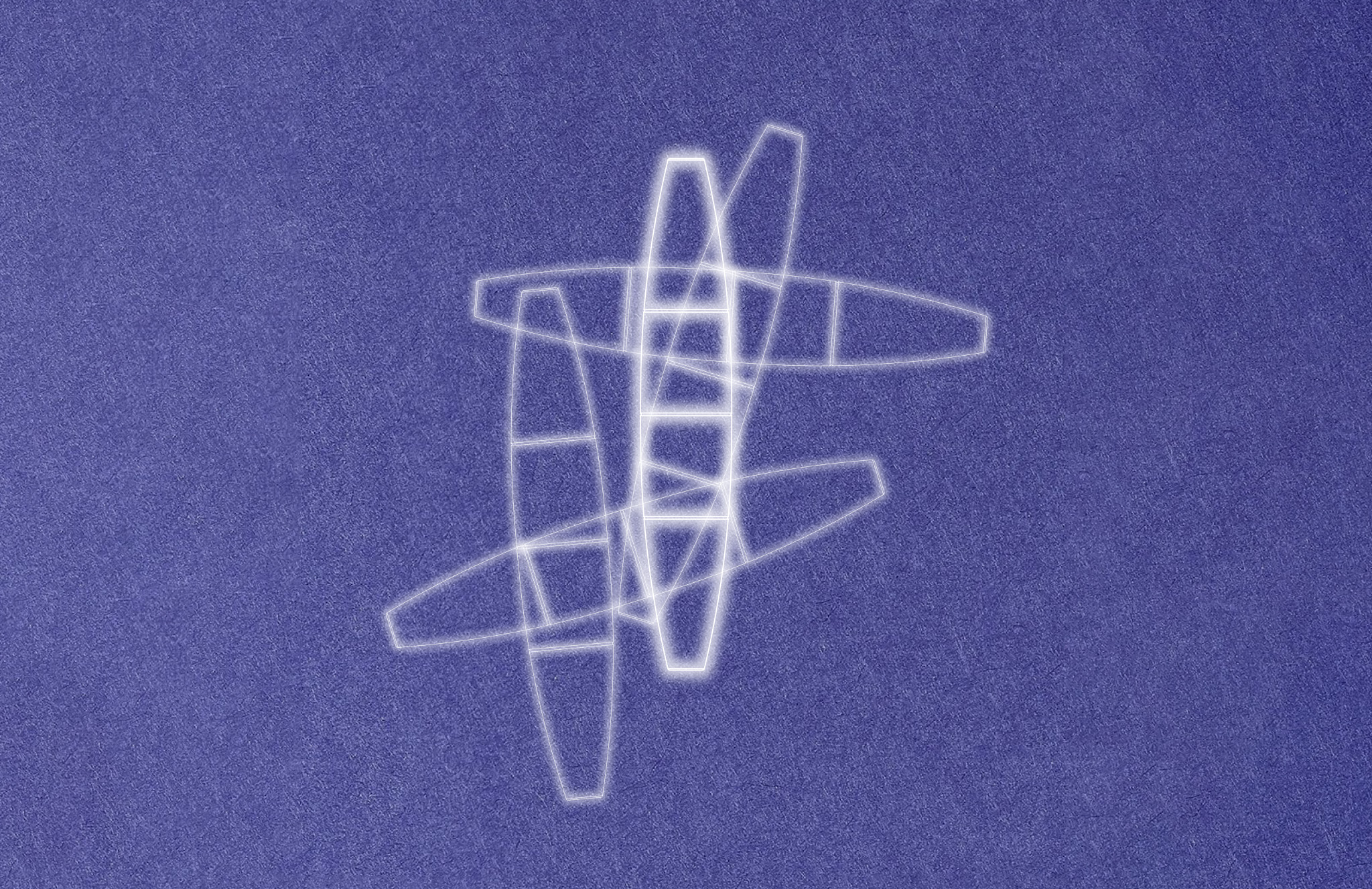

Abbiamo lavorato per sottrazione: prima eliminando lo scheletro centrale, poi i bracci che sorreggono i punti luce. Infine, pur mantenendo il vetro come materiale fondamentale, abbiamo eliminato qualsiasi decorazione superflua.

L’obiettivo era preservare la ricchezza insita in questa tipologia di lampada, ma esprimendola in un linguaggio più contemporaneo, costruendo il progetto non attraverso la decorazione, ma il gioco dei volumi».

Come si elimina il corpo centrale mantenendo però l’effetto chandelier?

«Il vuoto centrale di ETOILE è, in realtà, apparente. Al suo interno si cela un cilindro di Pyrex trasparente quasi impercettibile, che funge da struttura portante dell’intera composizione. Da questo nucleo si diramano piccoli cilindri che sostengono i moduli illuminanti – lampadine accolte in diffusori in vetro semicilindrico – disposti su tre livelli nella versione Grande, e unico nella Ronde.

Il cilindro accoglie anche i cavi elettrici a vista, lasciati liberi di muoversi, quasi a reinterpretare il decoro dei bracci in una forma estremamente stilizzata e minimale.

Nelle lampade muranesi tradizionali, l’elemento centrale è il fulcro decorativo, impreziosito da steli, catene e dettagli ornamentali. Qui, invece, lo sguardo incontra un vuoto essenziale, attraversato solo dai cavi che distribuiscono l’elettricità a ogni punto luminoso, trasformando l’assenza in una presenza sottile e dinamica».

Come avete costruito i moduli illuminanti?

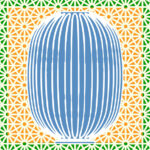

«L’intero progetto ruota attorno alla figura del cilindro. Il modulo illuminante è composto da una lampadina e un diffusore in vetro soffiato a sezione cilindrica.

Nella Grande Etoile le porzioni di vetro variano nei diversi livelli: nei piani superiore e inferiore corrispondono a due terzi di un cilindro, mentre al livello intermedio – che definisce anche il profilo più esterno del volume – assumono la forma di mezze circonferenze, le medesime che compongono la Etoile Ronde.

Il vetro utilizzato per il diffusore è acidato, privo di decorazioni o lavorazioni particolari, e si distingue esclusivamente per la sua essenziale geometria».

In che modo ETOILE rimane legato alla tradizione?

«L’estetica complessiva è rigorosa e industriale nel disegno, ma con un richiamo sottile alla tradizione. Il vetro acidato del diffusore evoca l’artigianalità muranese, mantenendo un filo conduttore con le lampade che abbiamo sempre progettato per Foscarini.

L’impatto visivo del lampadario non deriva dal decoro – che è volutamente assente – ma dalla sua composizione: un equilibrio di pieni e vuoti che, pur utilizzando un linguaggio contemporaneo, richiama l’immaginario dello chandelier».,

Come è cambiata ETOILE nel passaggio dal concept al prodotto?

«L’idea iniziale era creare una struttura di vetro completamente autosostenuta. Tuttavia, le peculiarità del vetro soffiato ci hanno indirizzati, insieme a Foscarini – il cui contributo è stato fondamentale nello sviluppo del progetto – verso l’utilizzo di un cilindro centrale in Pyrex, un vetro industriale, più resistente e strutturalmente affidabile, che funge da elemento di sostegno.

Questa scelta è anche un fil rouge con le più recenti lampade disegnate per l’Azienda: Chapeau ha uno stelo in Pyrex, e Fleur utilizza lo stesso materiale».

Quindi ETOILE è realizzata con due tipologie di vetro diverse?

«Esatto. Il Pyrex, scelto per la struttura portante, mentre per i diffusori abbiamo optato per il vetro soffiato, apprezzato per la sua qualità estetica.

L’acidatura conferisce una texture setosa e permette alla luce di diffondersi in modo morbido e discreto, creando un’atmosfera rarefatta».

Che tipo di luce offre ETOILE?

«Non si tratta di una luce diretta o invasiva. Le lampadine consigliate hanno una finitura argentata sul fronte, una scelta che ha una doppia funzione: da un lato, garantisce un’estetica coerente con la lampada, dall’altro, orienta la luce verso il vetro, permettendo al diffusore di assorbirla e redistribuirla in modo armonioso e avvolgente.

Il vetro non è quindi solo un elemento di schermatura, ma diventa il vero protagonista, come se generasse la luce invece di limitarsi a diffonderla.

C’è più Venezia o più Milano in ETOILE?

«Il punto di partenza è sicuramente veneziano. Ma il disegno a cui siamo arrivati, profondamente studiato, si ispira senza dubbio all’eleganza essenziale della Milano della metà del secolo scorso.»

Luce che non è solo funzione, ma presenza, carattere, espressione.